魔法の言葉をご存知だろうか?

「アブラカタブラ」や「ちちんぷいぷい」、もちろん21世紀の現代において魔法なんて素敵なものは存在しないに等しい。現代だと「オッケーグーグル!」や「ヘイ!シリ!」なんかがそれに近いのだろうか。

しかしそれらにはかなり限りがある。

もうひとつ言うと「いたいのいたいのとんでいけ!」は実は本当に効力があるらしいし今も使われている、あれも魔法の言葉の一種だろう。定番の魔法の言葉というのは思いの外身近に、思いの外たくさん現存している。

もしかしたら遠い昔には本当にその言葉で色々な魔法が使えて、その効力を失っても言葉だけが残ったのかもしれない。

そしてここで紹介する魔法の言葉は「スプラピスプラパ」。

この言葉の歴史はそんなに古くない。

この言葉を聞いて、懐かしく感じた人はきっと20代半ばぐらいだろう。

もしくはその年頃の姉妹や兄弟、もしかしたらその年頃の娘や息子がいる方だろう。

当たらずしも遠からず…といったところではないだろうか。

そう、もう一度言おう。この言葉は「魔法の言葉」なのだ。

記事の内容

- スプラピスプラパの発祥はおかあさんといっしょ

- スプラピスプラパが流れていたのはいつ?

- キャラクターやおにいさんおねえさんも。

動画で「スプラピスプラパ」を振り返る - Twitterでも見かける「スプラピスプラパ」の魔法

- あの名曲を彷彿とさせる「スプラピスプラパ」

- 「スプラピスプラパ」の歌詞:その言葉の意味

- 「スプラピスプラパ」はカラオケで歌えるか

スプラピスプラパの発祥はおかあさんといっしょ

魔法の言葉である「スプラピスプラパ」、これは偉大なテレビ番組「おかあさんといっしょ」で生まれたのだ。

「おかあさんといっしょ」のエンディングの曲名であり歌詞にも同じ言葉が何度も出てくる。

「おかあさんといっしょ」の人形劇「ぐ~チョコランタン」のキャラクターであるスプーのラッパの音に合わせて子ども達が踊る歌こそが「スプラピスプラパ」、ちなみに正式には「スプラッピスプラッパ」だ。

スプラピスプラパが流れていたのはいつ?

早々に種明かしをしていこう。

同世代で盛り上がる話題として、小さいころ観ていたアニメや戦隊ものなんかの話をするのは定番だろう。

同じように、「おかあさんといっしょ」も世代を感じる番組なのだ。

ちなみに「スプラピスプラパ」が使われていたのは2000年の4月から2009年の3月までの「おかあさんといっしょ」だ。

現在は2021年なので21年前から12年前までという事になる。

2歳から4歳児を対象とした教育エンターテインメント番組であり、低年齢児にふさわしい情緒や表現、言葉や身体などの発達を助けることを狙いとしている。

この放送を観ていた世代の方の現在の年齢が25歳前後だ。もちろん予測にすぎないし、幼稚園に通い始めても「おかあさんといっしょ」を楽しんでいる子どもはかなり多い。

子ども向けのゲームアプリやYouTubeなどの動画配信サービス、あらゆる便利なツールが充実している現代においてもやはり子育て中において「おかあさんといっしょ」は偉大だ。

もはや番組自体が魔力を持っていると言っても過言ではない。魔法の番組なのだから魔法の言葉が生まれるのもうなずける。

キャラクターやおにいさんおねえさんも。動画で「スプラピスプラパ」を振り返る

「おかあさんといっしょ」で世代を分けるものとして、「うたのおにいさん・おねえさん、たいそうのおにいさん・おねえさん」はもちろんだが「人形劇とそのキャラクター」も大きい。

この頃の人形劇は「ぐ~チョコランタン」といって、スプー・アネム・ズズ・ガタラットなどのキャラクターが登場していた。

この動画でラッパを持っている黄色いキャラクターがスプーだ。

ちなみに当時のうたのおにいさん・おねえさんは杉田あきひろさん・つのだりょうこさん。

たいそうのおにいさん・おねえさんは佐藤弘道さん・タリキヨコさんだった。

「ぐ~チョコランタン」が放送されている間に2回ほどうたのおにいさん・おねえさんが交代しているので今井ゆうぞうさん・はいだしょうこさん世代や横山だいすけさん・三谷たくみさん世代もいるだろう。

たいそうのおにいさん・おねえさんも交代があったようだ。

「よしおにいさん」でおなじみの小林よしひささんなんかは2005年から2019年まで、なんと14年間の間たいそうのおにいさんを務めていて最長記録保持者としても有名だ。

Twitterでも見かける「スプラピスプラパ」の魔法

放送当時のおかあさんといっしょを観ていたのは現在20代半ばの世代だろう、というのは何度も言うが個人的な予測にすぎない。だがTwitterで「スプラピスプラパ」を検索してみると…

みんないっしょにあ・い・うー!!!ってのは覚えてるなぁ覚えてるもんなんだなぁ…その後にスプーのラッパがあった…スプラピスプラパ…

— こはり (@1206rinmako) May 27, 2021

甥っ子に、歌聞かせようと思って、

スプラピスプラパをYouTubeで流してたら、自分の方が聞き入ってしまい。

テンション上がって歌ってた笑笑

— みー。 (@Poku_Micha) June 18, 2021

この通り、やはりそれらしい世代の中では今も心に残っているのではないだろうか。

さすが「魔法の言葉」と言わざるを得ない。

あの名曲を彷彿とさせる「スプラピスプラパ」

これもかなり偏った個人的な見解でお恥ずかしいのだが、「スプラピスプラパ」で何か思い出すものはないだろうか?

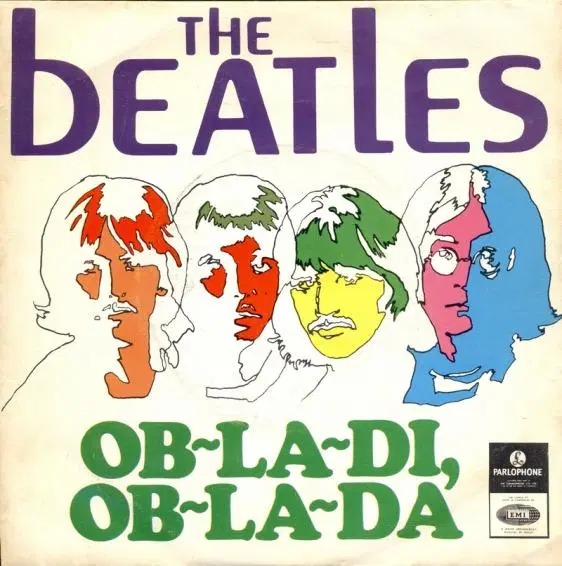

イギリスの…超有名バンドの…愉快な…そう!「オブラディオブラダ」だ。

語感の他に共通点はなさそうだが、「スプラピスプラパ」と「オブラディオブラダ」、きっと歌詞中のこの言葉の部分が入れ替わっても成り立つだろうというほどに語感が似ている。

ただ、「スプラピスプラパ」を口ずさむよりも「オブラディオブラダ」を口ずさむ方がおしゃれなのは間違いないだろう。

「スプラピスプラパ」の歌詞:その言葉の意味

ここまできて今更だが、そもそも「スプラピスプラパ」に意味なんてあるのだろうか…

歌詞を見ながら考察していこうと思う。

スプラッピスプラッパ

からだがかってにおどりだす

忘れがちだが正式には「スプラッピスプラッパ」なのだ。

曲に入る前のスプーのセリフ「みんな!ぼくのラッパでおどろう!」やはじまりのこの歌詞から考えるとおそらく「体が勝手に踊りだす」という効力をもった「魔法の言葉」だろう、もしくは魔法のラッパが奏でる「魔法の音」の擬音語なのかもしれない。

この後に続く歌詞は勝手に踊りだす体への号令といったところか。

うー!みぎ!うー!ひだり!ラッパのリズムに

うー!まえ!うー!うしろ!ウキウキするよ

そして「さぁ!いこう!」のセリフとともに踊っていた子どもたちの行進が始まる。

サビ?と思われる部分ではスプラッピスプラッパスプラッピプーの後に「にじのゲートまで!」、「トンネルくぐってくぐって!」「まわってまわって!」などのセリフが入る。

魔法の力で踊りだした子ども達を、どこかへ連れて行っているのかもしれない。

そう考えると「ハーメルンの笛吹き男」のようで少しホラーな感じがしなくもない。

だがおそらく、「おかあさんといっしょ」の世界で楽しく遊んだ子ども達を楽しい気持ちのまま、踊りながらおうちへ送り返してあげているのだろう。

ただ、スプーのかぶっている帽子の雰囲気なんかはやはり少し笛吹き男に似ている気も…子ども向け番組の中にはちょっと寒気のする「裏設定」のようなものがある話も聞いたことがあるし、もしかしたら…なんて事もあったりなかったりだ。

そして曲の最後は次のように締めくくられる。

けんかしたってなきべそかいたって

あしたになったらわすれるさ

またあそぼ

すこぶる都合の良い考え方のようだが、子どもってそんなものだ。

なんなら2分後には忘れていたりもするのだから素晴らしい。

「スプラピスプラパ」、体が勝手に踊りだすのは効力のひとつにすぎなくて、楽しい気持ちになれちゃう魔法の言葉。

そしてその力の根源は子ども達の純粋さなのかもしれない。

「スプラピスプラパ」はカラオケで歌えるか

仲の良い友人とのカラオケなんかでアニメソングや童謡を歌って盛り上がったりする事もあるだろう。

「スプラッピスプラッパ」もカラオケで歌う事ができる。

短い楽曲ではあるがjoysoundで配信されているようだ。曲の正式名称は「スプラッピスプラッパ」である事、狙っている異性や取引先の人、上司なんかの前で歌うのは相手との距離感やその後の人間関係を考慮したうえで披露する事に注意したい。

しかし実はこの曲、2016年に「ヤバいTシャツ屋さん」というバンドがカバーしていたようだ。

こう聞くとなんだかすごくロックだ。

このバンドはスリーピースバンドで、メンバーの年齢が27歳2人と28歳1人、ちょうど「おかあさんといっしょ」で「スプラピスプラパ」の魔法にかかっていた世代だろう。

そして動画を見てわかるように、この「スプラピスプラパ」は大人にも魔法の言葉の効力を発揮している。

純粋な心は決して子どもだけのものではないという事なのかもしれない。

さて、「スプラピスプラパ」のすごさが伝わっただろうか。

子どもだった頃から大人になっても、もしかしたら子どもの頃に知らなかった大人でも、あっという間に魔法にかかってしまう魔法の言葉。ホラーな一面やロックな一面もあったとは驚いた。

踊りだす、とまでいかなかったとしてもしばらく頭に残って気づけば口ずさんでしまうのは間違いない。

子どもに向けて作られた曲とは総じて頭に残りやすく歌いやすくなっているのだ。

童謡やアニメソングを作る人の偉大さを改めて実感してしまう。

掃除しながら、自転車に乗りながら、なんなら電車の中ででも…あまり大きな鼻歌にならないように注意しないといけない。

本記事を見ている人は次のページも読んでいます

- 陽茉莉という名前の【意味や由来、イメージを完全解説】

- 宜保タカ子とは【心霊バスツアー】蛇ヶ池・廃校・アルカトラズほか

- 授業中のおなら対処法【メカニズムと4つの対策を理解すべし】

- 中学生の補導時間とその理由:東京都・神奈川・埼玉・千葉・大阪

- うましかと言えば…様々な角度から多くの謎を解明!

- チャパ王の全貌:戦闘力は○○○!声優はあの人【ドラゴンボール】

- ペコちゃんの都市伝説【怖い話3つ】包装紙にも・・・

- ヤモリの赤ちゃんは縁起がいい【金運や幸運、開運アップの御利益】

- バクテリアンは汚い!なのに職業はコック!風呂入れ!ドラゴンボール

- 夜鳴く鳥がうるさい!ギャーギャー、キョキョキョ:ゴイサギなのか?