「天涯孤独」とは「身寄りがひとりもなく、ひとりぼっちであるさま」、または「故郷を遠く離れて、ひとりぼっちで暮らすさま」という意味の言葉で、見ただけで寂しい印象を与えるものです。

なんとなく「そのような境遇は他人事」のような気がしていても、今後「天涯孤独」になる人は増え続けると予想されています。しかも老後を迎えるころ天涯孤独なってしまう可能性が非常に高いのです。

そこでこれから日本の社会問題の一つになるであろう「天涯孤独の老後」について、なぜそうなるのか、そして考えられる問題点について考えていきます。

記事の内容

- 天涯孤独の老後は誰にでも起こりうる

- 戦後日本のベビーブームと合計特殊出生率

- バブル崩壊と消えた「第三次ベビーブーム」

- 生まれてしまった歪な人口ピラミッドの影響

- 老後一人になったら待ち受ける問題

- 天涯孤独になってしまったと気が付くとき

- 天涯孤独の老後はどう対処したらよいのか

- 老後の独り暮らしは孤独なもの

- 死別によりそうなってしまったら

- 多い老後に一人ぼっちの女性

- 天涯孤独で友達もいないという真の孤独

- 「そうなってしまうかも」と早めに気づくことが大事

- 誰にでも訪れうる天涯孤独の老後に備えよう

- 総括

執筆:KOJI

出会いのススメ:行動すれば世界は変わる!

天涯孤独の老後は誰にでも起こりうる

天涯孤独の意味は冒頭で述べたとおりですが、「故郷を遠く離れて、ひとりぼっちで暮らす」という状況は訳ありにせよ自分で選択した結果なので、あれこれ考えても仕方のないことです。

ところが「身寄りがひとりもなく、ひとりぼっち」ということは、たとえ自分が望んでいなくてもそうなってしまうことがあります。

しかも昔と違い現代の日本はそうなってしまいやすい社会になっているのです。天涯孤独になりやすい社会の変化と、実際に起こっている事例や考えられる問題点について解説します。

戦後日本のベビーブームと合計特殊出生率

これは日本だけ問題ではありませんが、国が豊かになり生活水準が上がっていくと「人口転換」という変化が見られます。これは人口の自然増加の形態が多産多死から多産少死となり、やがて少産少死と変化していく事象です。多産少死へ変わる過程では人口爆発といわれる急激な人口増加が起こります。

これを戦後日本に当てはめると、終戦後の1947年から1949年にかけて「第一次ベビーブーム」といわれた出生率の急上昇が見られ、この3年間だけで約800万人の出生者がおり、この世代の人たちがいわゆる「団塊の世代」といわれるグループです。

この期間の合計特殊出生率(一人の女性が一生に産む子供の平均数)は4.5を超えていました。つまり分かりやすくいうと「4~5人兄弟が当たり前」の時代だったということです。また身内の多い世代とも言えます。

団塊の世代が子供を授かる時期に差し掛かった1971年から1974年ころ「第二次ベビーブーム」といわれた出生数増加が見られました(団塊ジュニア)。しかしこのころには合計特殊出生率は2.15前後となっており、明らかに少産少死の段階に入っていました。団塊の世代と比べると兄弟の数は半分以下となったのです。

| 年 | 出生数 | 合計特殊出生率 |

| 1947年(昭和22年) | 2,678,792人 | 4.54 |

| 1973年(昭和48年) | 2,091,983人 | 2.14 |

| 2015年(平成27年) | 1,005,677人 | 1.45 |

バブル崩壊と消えた「第三次ベビーブーム」

第二次ベビーブームが終わると日本の出生数は200万人を下回り、そのご減少を続け1984年(昭和59年)には150万人を切ってしまいました。

しかし一部では団塊ジュニアが結婚・出産適齢期に入れば出生数も増えるという楽観論もあったのですが、「バブル崩壊」と言われる1991年3月から始まった景気後退期と、ある意味失政による「失われた20年」によって状況は一変しました。

団塊ジュニアを含む1970年から1982年(一説には1984年)生まれの人たちは「就職氷河期世代」と呼ばれ、就職難やその後も続いた「企業の新卒一括採用主義」により、不況が終わったあとも非正規労働や単純労働を余儀なくされる人が拡大しました。

団塊ジュニアの多くが、結婚・出産適齢期を迎えた時期を「失われた20年」に飲み込まれてしまい、ついに「第三次ベビーブーム」は来ることがなく幻に終わってしまったのです。それとともに、これらの世代はこれらの経済的背景から、かつてないほどの未婚率の高さが特徴でもあります。

就職氷河期世代とは?

就職氷河期とは、俗にいうバブル崩壊後の1993年から2005年卒業で就職活動に差し掛かった年代を指します。1994年に流行語大賞に選ばれたことから世間に広まった造語です。高卒では、75年から85年ごろに、大卒者では70年から80年に生まれた人たちが該当します。

引用:クリエイト転職

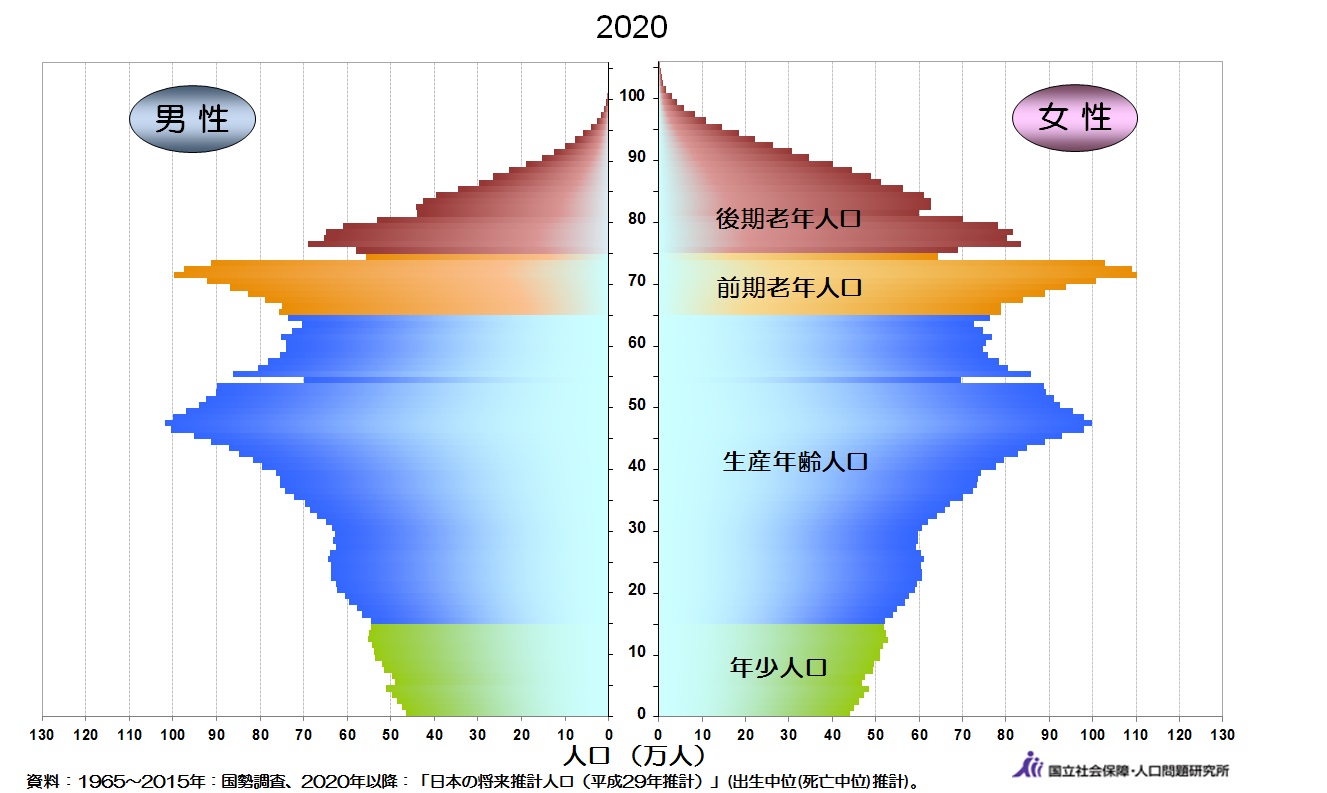

生まれてしまった歪な人口ピラミッドの影響

時代とともに進んできた少子化と、近年顕著になってきた晩婚化・未婚化の影響により、身内の少ない人が急増していることは容易に想像がつくでしょう。「天涯孤独の老後」という観点から考えると望ましくない社会になったとさえ言えます。

その中でも一番懸念される材料は晩婚化が進んだことと経済的な事情から、著しく増えた未婚率です。兄弟がいない方は親が死んだ瞬間「天涯孤独」なのです。

2015年の国勢調査の結果では50歳男性の23.4%、50歳女性の14.1%が一度も結婚したことのない人たちでした。親が高齢で兄弟が少ないもしくはいない未婚の中年男女は、今の日本では決して珍しい存在ではないのです。

老後一人になったら待ち受ける問題

天涯孤独の老後をむかえ、一人でいると色々な問題が発生してしまいます。元気なうちは特に考えていなかったようなことでも、病気になり入院が必要になったり、体が弱り介護施設へ入所したりする場合「天涯孤独=身内がいない」ことが大きな障害になります。

人は誰しもいつか死ぬのですが、そのときまで元気でい続けることは稀です。病気になったり体が不自由になったりする方がほとんどで、病院や介護施設に入る必要がでてきます。そんなとき天涯孤独だと「保証人がいない」ということが問題になるのです。

本来は保証人がいないからといって断ってはいけないのが決まりですが、「費用に滞納があったら誰が負担するのか」「手術が必要なとき誰が付き添うのか」「亡くなったとき葬儀や死後の手続きを誰がおこなうのか」など、様々な理由で断られるのが実情です。

さらに天涯孤独のまま老後をむかえ、これも社会問題ですが「認知症」になった場合はさらに難しい状況になってしまいます。元気なうちは「一人で気楽にくらせる」と言っていても、自分だけでは物事が解決できない状況が「天涯孤独の老後」には多く潜んでいることを自覚する必要があるのです。

天涯孤独になってしまったと気が付くとき

多くの場合、自分が天涯孤独だという事実に気が付くのは中年以上になってからです。中には若いうちから実感する方もいるのですが、それであればまだやり直せる可能性はあるでしょう。しかし高齢になってからではそんな状況を変えるのは困難です。

いま社会問題の一つになっている「8050問題」ですが、これは50代の引きこもりを80代という高齢の親が面倒を見ているという家庭のことで、内閣府による推計では40歳から64歳のいわゆる「中高年の引きこもり」は61.3万人いるのです。この状態の家庭では親が亡くなった瞬間の残された子は「天涯孤独の老後」になってしまいます。

引きこもりではなくても、未婚のままであれば似たような状況になり得ますし、結婚していても離婚や死別など、それまで意識していなかった天涯孤独の老後は突如として現実となってしまうのです。

天涯孤独の老後はどう対処したらよいのか

老後を迎えたとき「天涯孤独かも」と気が付くようでは遅いのかもしれませんが、そのまま何もせずに過ごしていては望まぬ終着を迎えてしまう可能性が高まってしまいます。

そこで「天涯孤独の老後」の現実を年代ごとあるいは境遇ごとに考え、対処法も考えてみましょう。

老後の独り暮らしは孤独なもの

たとえ天涯孤独ではなくても老後の独り暮らしは孤独を感じやすい環境です。それが天涯孤独ならなおさらでしょう。

独り暮らしの老後の孤独には独特の問題点があり、それによって若い頃の孤独とは異質でより辛いケースが多くなります。

一つは孤独期間が長く続き出口が見えないという点です。人は一時的な苦痛であれば我慢も出来るのですが、それが解決する方法もなく半永久的に続くと分かると耐えられなくなっていくものなのです。

さらに老後になると親だけではなく、兄弟や友人などの訃報なども耳にすることが増えてきます。孤独なうえに喪失感も味わうのです。

老化による体力の衰えや認知機能の低下などは、コミュニケーション能力の低下に直結し、より一層孤独を深める結果となります。どれも老後ならではの事象であり、解決策が見つからない点で「天涯孤独の老後」は深刻な問題なのです。

死別によりそうなってしまったら

結婚をして普通に暮らしていても、いつかはパートナーのどちらかが亡くなる日がやってきます。天寿を全うし亡くなる場合もあれば、病気や不慮の事故という不幸で亡くなることもあるでしょう。そんなとき大きな喪失感とともに、急に自分が天涯孤独になったという思いに襲われるものです。

その状況ではすぐに心の整理はつかないでしょうが、時間の経過とともに落ち着いたら、これからの人生について冷静に考えるべきなのです。

年齢にもよりますが「何歳まで働くのか」「どこで暮らすのか」「どのように生きていくか」「頼れる身内や友人はいるのか」、そんなことを整理しながら、天涯孤独とならないようにしていくことが重要です。

多い老後に一人ぼっちの女性

最近までであれば、老後に一人ぼっちの女性といえば「夫に先立たれた女性」というケースがほとんどでした。平均寿命は2020年の集計で男性が81.64歳、女性が87.74歳となっており、たとえ同じ年齢同士が結婚しても、確率的には女性が6年ほど一人ぼっちで老後を過ごすことになります。

それとは別に2015年の国勢調査の結果、女性の7人に1人は生涯未婚で過ごすという事実が分かり、今後は生涯未婚で老後を一人ぼっちで過ごす女性が増えていくでしょう。

ただ不思議なことに、女性は未婚でも長生きするのに対し、男性は未婚だと早死にすることが分っています。死亡年齢中央値で比較すると未婚女性は約82歳ですが、未婚男性は約66歳と大きな差が見られます。この事実からも、これから先老後を一人ぼっちの女性が増えることが容易に想像できます。

天涯孤独で友達もいないという真の孤独

世の中には人とのコミュニケーションが上手くいかず、友達がいない人が一定数存在します。そのような人ですから高確率で恋人も出来ず、結果的に結婚も出来ないわけですが、親に先立たれて天涯孤独となり、相談したり頼ったりできる友達がいないと「孤独の中の孤独」といえるような境遇に陥ってしまいます。

このような状況になるとそこから抜け出すのは容易なことではありませんし、そうなる前に何かしら将来のことを考え対策する必要が大いにあります。天涯孤独ということはそうなって初めて分かることが多く、若い頃には思いも付かないことです。

しかし先にも解説したとおり、「天涯孤独の老後」には一人では解決できない多くのリスクが潜んでいるので、早いうちから自分と向き合い、天涯孤独の老後とならない努力が必要です。

「そうなってしまうかも」と早めに気づくことが大事

天涯孤独の老後という状況はなってからでは手遅れのケースが多くなりがちです。

そうならないためには早めに「そうなってしまうかも」と気づくことが大事なことで、身内を作ることは困難でも、なんでも相談できる友達やパートナーを見つけましょう。

方法はいろいろありますが、若いうちの方が選択肢は広がるのはもちろんです。

サークルに参加したり合コンに参加したり、またはマッチングサイトの利用も手でしょう。

現在はある程度の年齢になっても利用できる出会いサービスやマッチングサイトもあり、この現実を見ても孤独を感じて出会いを求める中高年が増えていることがわかります。

総括:誰にでも訪れうる天涯孤独の老後に備えよう

まずは天涯孤独の老後についてポイントをまとめてみると

天涯孤独の老後になりやすい社会変化とは

- 少子化による身内の減少

- 経済環境悪化による未婚率の増加

天涯孤独の老後による問題点とは

- 保証人がいないとなにもできない現実

- 天涯孤独に気が付くのが高齢になって突然に

境遇ごとの特徴と天涯孤独にならないために

- 孤独を感じやすい老後の環境

- 死別でも前を向いて生きましょう

- 寿命が長いが故に多い天涯孤独な高齢女性

- 身内がいなくても友達やパートナーは必要です

解説してきたとおり、これからの日本では「天涯孤独の老後」になってしまう人は増加し続けるでしょう。これは逆に考えると「その状況を変えようと思っている人」も増え続けるということです。

年齢や境遇を理由に諦めることはせず、出会いを求めることで「天涯孤独の老後」にならないよう積極的に行動することが大事です。